「我が子には、とにかく元気に、すくすく育ってほしい」 それは、すべてのママさん、パパさんが抱く、心からの願いですよね。

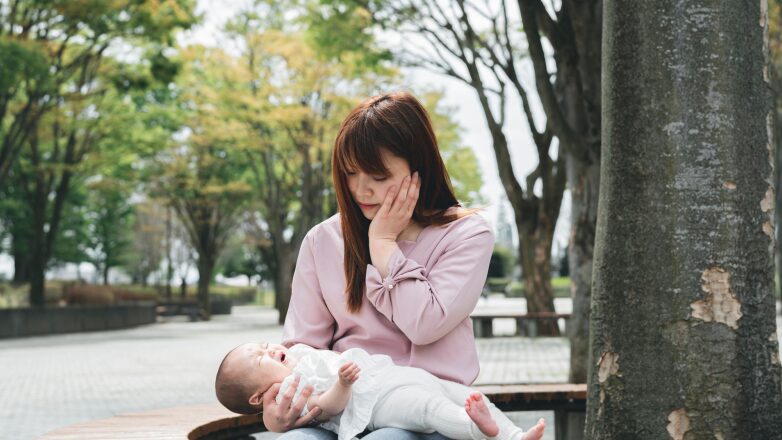

毎日、愛情をたっぷり注いで育てている中で、ふと「あれ?」「もしかして…?」と感じることがあるかもしれません。特に初めての育児だと、周りの子と比べてしまったり、育児書に書いてある発達の目安と少し違うだけで、「うちの子、大丈夫かな?」「もしかして、自閉症スペクトラム障害(ASD)のような発達障害があるのでは…?」と、大きな不安に駆られてしまうこともあるでしょう。

その心配な気持ち、とてもよく分かります。小さな変化にも気づけるのは、それだけ一生懸命、我が子と向き合っている証拠です。

今回は、そんなママさん、パパさんの不安な気持ちに寄り添いながら、0歳児の自閉症スペクトラム障害(ASD)について、今知っておきたい基本的な情報や、気づきのポイント、そして、どのように向き合っていけば良いかをお伝えします。

大切なのは、一人で抱え込まず、正しい情報を知ること、そして必要であれば適切なサポートにつながることです。

まず知っておきたい「自閉症スペクトラム障害(ASD)」って?

自閉症スペクトラム障害(ASD:Autism Spectrum Disorder)は、生まれつきの脳機能の発達のかたよりによって起こる発達障害の一つです。決して、親の育て方やしつけが原因ではありません。

ASDには、主に以下のような特性があると言われています。

1.対人関係や社会的コミュニケーションの難しさ

- 人と目を合わせるのが苦手

- 表情が乏しい、または人の表情を読み取るのが苦手

- 周囲の人への関心が薄いように見える

- 言葉の発達に遅れが見られることがある

- 身振り手振りを使ったコミュニケーションが苦手

※これらの多くは、0歳の段階ではまだはっきりと分からない場合が多いです。

2.特定のものやことへの強いこだわり、感覚の偏り

- 興味の範囲が非常に限られていて、特定のものに強い執着を示す

- 同じ遊びを繰り返したり、決まった手順にこだわったりする

- 感覚がとても過敏(特定の音や光、触られることを極端に嫌がるなど)または鈍麻(痛みや暑さ・寒さを感じにくいなど)な場合がある

※これも、0歳の段階では気づきにくいことが多い特性です。

「スペクトラム」とは、「連続体」という意味です。ASDの特性の現れ方やその程度は、本当に人それぞれで、一人ひとり違います。まるで虹の色がなだらかに変化していくように、多様なグラデーションがあるのです。

ASDは「病気」ではなく、その子の個性や「特性」です。治療して「治す」という考え方ではなく、その子の特性を理解し、本人が過ごしやすいように周りの環境を整えたり、コミュニケーションの方法を工夫したりといった「支援(サポート)」をしていくことが大切になります。

【注意深く見守るために】0歳児に見られるASDのサイン

さて、ここからが本題ですが、まず大前提として、必ず知っておいていただきたいことがあります。

0歳の時点で、「このサインがあるからASDだ」と確定することは、専門家でも非常に困難です。

これから挙げる特徴は、あくまで「後にASDと診断されたお子さんに、0歳の頃にこういった様子が見られることが比較的多かった」とされるものであり、これらのサインが見られたとしても、必ずしもASDであるとは限りません。赤ちゃんの個性や、その子なりの発達ペースである可能性も十分にあります。

そのことをご理解いただいた上で、「気づきのヒント」として、いくつかのサインをご紹介します。

目が合いにくい、合ってもすぐに逸らす

人の顔、特に「目」をじっと見つめることが少ないように感じる。

人との社会的な関わりへの関心が薄いことの表れの一つと考えられています。

あやしても笑わない、表情が乏しい

大人が笑顔で話しかけたり、いないいないばあをしたりしても、ニコッとしたり、声を出して笑ったりすることが少ない。全体的に表情の変化が少ないように見える。

感情を表したり、相手の感情に共感したりする部分の発達がゆっくりである可能性が考えられます。

名前を呼んでも振り向きにくい

耳の聞こえに問題はないはずなのに、名前を呼ばれたり、声をかけられたりしても、そちらを向くことが少ない。

自分に向けられた声かけや、社会的な情報への注意の向け方が、定型発達の子と異なる場合があります。

人見知りや後追いをほとんどしない

生後半年~1歳近くになると、知らない人を警戒したり、ママやパパの後を追ったりする子が増えますが、そういった様子があまり見られない。誰にでも同じように接するように見える。

特定の人への愛着形成のパターンや、社会性の発達の仕方が異なる場合があります。

抱っこを嫌がる、身体が反り返る

抱っこされると体を強くこわばらせたり、エビ反りのようになったりして、心地よくなさそうに見える。身体的な接触をあまり好まないように見える。

触られる感覚(触覚)や、自分の体がどうなっているかを感じる感覚(固有受容覚)が過敏である可能性が考えられます。

くるくる回るものや光などをじっと見つめる

人よりも、扇風機や洗濯機、キラキラ光るもの、おもちゃの一部分(タイヤなど)に強い興味を示し、飽きずにじっと見つめていることがある。

感覚的な刺激に対する独特の好みや、興味の対象が限定的であることの表れと考えられます。

指さしをしない(1歳近くの目安)

興味を持ったものを指さして大人に伝えようとしたり、大人が指さした方向を目で追ったりすることが少ない。

他者と注意や関心を共有する「共同注意」と呼ばれる能力の発達がゆっくりである可能性が考えられます。

喃語(なんご)が少ない

「あー」「うー」といった母音中心のクーイングは出ていても、「まんま」「だだだ」のような子音を含む喃語がなかなか出てこない、または種類が少ない。

言葉の発達の初期段階における、ゆっくりさや偏りのサインである場合があります。

【重ねての注意点】

これらのサインは、あくまで「気づき」のための情報です。リストにチェックを入れるように一喜一憂したり、「うちの子は〇個当てはまるから…」と自己判断したりすることは、絶対に避けてください。 赤ちゃんの成長には大きな個人差があることを、忘れないでくださいね。

心配しすぎないで。0歳でのASD診断が難しい理由

「もしかして…」と感じるサインがあったとしても、0歳の段階でASDと診断されることは、ほとんどありません。

発達の個人差が大きい

0歳代は、赤ちゃんの成長スピードに非常に大きな個人差がある時期です。今はゆっくりに見えても、後からぐんと追いつく子もたくさんいます。

特性がまだ現れにくい

ASDの特性とされる行動の中には、ある程度の年齢にならないと、はっきりと現れてこないものも多くあります。

一過性の可能性

その時期たまたま見られている行動が、ASDとは関係なく、一時的なものである可能性もあります。

そのため、ASDの診断は、通常、1歳半健診や3歳児健診などをきっかけに、より詳しい発達検査や行動観察、保護者の方からの聞き取りなどを通して、専門医が慎重に、総合的に判断します。

不安な気持ちはとてもよく分かりますが、現時点で心配しすぎると、ママやパパ自身の心が疲れてしまったり、赤ちゃんとの自然な触れ合いを楽しめなくなってしまったりするかもしれません。

今、一番大切なのは、目の前にいる我が子の成長を喜び、たくさんの愛情を注いであげることです。

気になるサインは”気づき”のきっかけ。一人で悩まず相談を

今回は、0歳児に見られるかもしれないASDのサインについてお伝えしました。しかし、繰り返しになりますが、これらの情報は診断ではありません。

もし、日々の育児の中で「あれ?」と感じることが続くようであれば、どうか一人で悩まず、信頼できる相談先にアクセスしてください。

かかりつけの小児科医

まずは一番身近な専門家である小児科の先生に相談してみましょう。

地域の保健センター(保健師さん)

乳幼児健診を担当しており、子どもの発達に関する相談に応じてくれます。電話相談や訪問相談なども行っています。

子育て支援センター

保育士さんなどが常駐し、気軽に育児相談ができる場です。

これらの場所では、たくさんの赤ちゃんの成長を見守ってきた専門家が、あなたの話を丁寧に聞き、客観的なアドバイスをくれたり、必要であれば専門機関を紹介してくれたりします。相談することで、具体的な対応策が見つかったり、あるいは「心配しすぎだったかも」と安心できたりするかもしれません。 それだけでも、ママやパパの心の負担は大きく軽くなるはずです。

赤ちゃんの成長は、本当に一人ひとり違います。他の子と比べたり、焦ったりする必要は全くありません。

どうか、目の前の我が子の個性と、日々の小さな成長を大切に、温かい気持ちで見守ってあげてくださいね。そして、ママやパパ自身も、時には肩の力を抜いて、深呼吸する時間を持ってください。